リフィル処方せんってなに?仕組みとルールをやさしく解説!

「リフィル処方せん」という言葉を聞いたことがありますか?これは近年導入された制度で、患者さんの受診回数を減らすことができる便利な仕組みです。

今回は、そんな「リフィル処方せん」の特徴や、利用する際の注意点について、できるだけわかりやすくご紹介します!!

もくじ

リフィル処方せんとは?

「リフィル処方せん」は、2022年4月から始まった制度です。

体調が安定している患者さんが、医師の診察を受けなくても、くり返し薬を受け取れる仕組みで、1枚の処方せんで最大3回分までお薬を受け取ることができます。

これまでの処方せんは、基本的に1回限りの使用でしたが、リフィル処方せんを利用すれば、同じ処方せんで繰り返しお薬を受け取ることが可能になりました。

ただし、利用できるのは医師が「リフィル可」と判断し、処方せんにその旨が記載されている場合のみです。

なぜこんな制度ができたの?

リフィル処方せん制度ができた背景には、主に3つの理由があります👇

🏥 通院の回数を減らして、患者さんの負担を軽くするため

体調が安定している方が、毎回病院に行かなくても薬をもらえるようにすることで、時間的・経済的な負担を軽減できます。

💴 医療費を抑えて、国全体の負担を減らすため

通院や診察が減れば、その分医療費も削減され、国の財政負担も軽くなります。

🩺 忙しい医師の業務を軽減するため

定期的な診察が不要な患者さんを減らすことで、医師がより多くの時間を必要な患者さんに使えるようになります。

高血圧や糖尿病など、長く付き合う病気で、状態が安定している人にとっては、とても便利な制度なんです。

でも、デメリットもあります…

制度にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。

🏥 診察なしで薬が出るため、細かな体調変化に気づきにくい

医師による診察がない分、小さな体調の変化を見逃してしまう可能性があります。

💴 診察料が発生しないため、医療機関の収入が減る可能性も

リフィル処方せんを使うことで、通院回数や診察料が減るため、医療機関の収入に影響が出る場合があります。

リフィル処方せんの受け取り方と有効期間

📌 リフィル処方せんの受付について

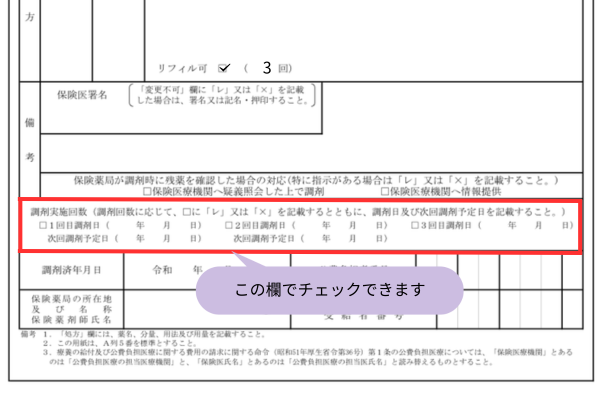

患者さんがリフィル処方せんを持参された場合、以下の点を確認します

-

処方せんに「リフィル可」のチェックマークと、使用回数(3回まで可能)の記載があるか

- 初回調剤か、2回目・3回目の調剤かを確認

-

有効期間内かどうかをチェック

✅ 初回:処方せん交付日を含めて「4日以内」

✅ 2回目・3回目:前回の「次回調剤予定日」を基準にその前後「7日間(計15日間)以内」

🔁 調剤の流れ

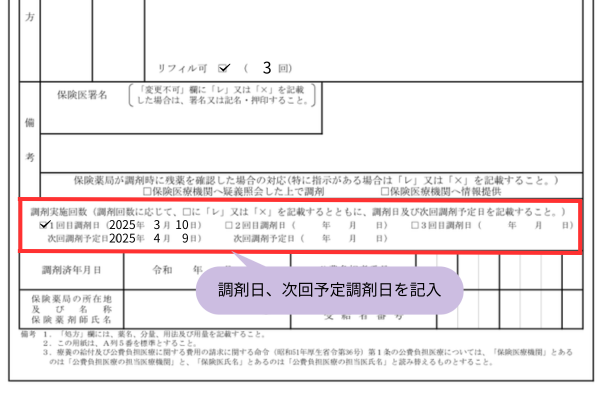

初回調剤

-

リフィル処方せんに、1回目の調剤日および次回調剤予定日を所定の欄に記載する

💡 次回調剤予定日は「今回の薬を飲み終える予定日の翌日」です

💡 次回調剤予定日は「今回の薬を飲み終える予定日の翌日」です

💊 調剤日:3月10日、処方せんの日数:30日分の場合

次回調剤予定日は4月9日で、予定日の7日前は4月2日、7日後は4月16日になります -

保険薬局の名称と保険薬剤師の氏名を裏面に記載する

-

調剤録等を作成する

-

リフィル処方せんの写し(コピー)を保管したうえで、原本を患者さんに返却する

-

継続的な薬学的管理指導を行うため、同一の保険薬局で調剤を継続することが望ましい旨を患者さんに説明する

2回目調剤

-

リフィル処方せんに、2回目の調剤日および次回調剤予定日を所定の欄に記載する

💡 次回調剤予定日は「今回の薬を飲み終える予定日の翌日」です

💊調剤日:4月9日、処方せんの日数:30日分の場合

次回調剤予定日は5月9日で、予定日の7日前は5月2日、7日後は5月16日になります -

保険薬局の名称と保険薬剤師の氏名を裏面に記載する

-

調剤録等を作成する

-

リフィル処方せんの写し(コピー)を保管したうえで、原本を患者に返却する

-

引き続き、同一薬局での調剤が望ましい旨を患者に説明する

2回目の対応は1回目とほぼ同様です!!

3回目調剤(最終回のとき)

-

処方せんの表面に、3回目の調剤日・調剤済年月日・保険薬局の名称・保険薬剤師の氏名を記載する

-

調剤録等を作成し、処方せんは回収し、調剤済処方せんとして3年間保管する

3回目(最終回)の対応は通常の処方せんと同様です!!

▼リフィル処方せんの日にちを計算してくれる便利なサイトがあります。ぜひご活用ください。

💡 注意点

-

同じ処方せんでの調剤でも、毎回薬剤師による服薬指導と薬歴記載は必須です。

-

有効期間外や処方せんの紛失などがあった場合は、再度医療機関で新しい処方せんを受けてもらう必要があります。

-

処方せんの記載内容(使用回数、日数など)に不明点がある場合は、医療機関へ疑義照会を行います。

また、患者さん対応では、以下の2点を丁寧にご案内すると親切です。

-

✅ あと何回リフィルできるのか

- ✅ 次回はいつ頃来局するといいのか

これらの情報を患者さんに正しくご理解いただけていないと、せっかくのリフィル処方せんが、有効期限切れなどで使用できなくなる可能性もあります。

わたしが働く薬局では、次回来局の目安日を記載したメモ用紙を、処方せんと一緒にお渡ししています。患者さんにもわかりやすく、再来局のタイミングを忘れにくくなるのでおすすめです。

▼このようなものです

▼ダウンロード用(※薬局名などを入れてご自由にご活用ください)

よければ、皆さんの薬局でも取り入れてみてくださいね!!

まとめ:リフィル処方せんのポイント

-

✅ 同じ処方せんで最大3回まで薬をもらえる制度

-

✅「リフィル可」に✔がある処方せんのみ

-

✅ 原本は【最終回以外】では返却が必要

- ✅ コピーと調剤記録の保管が義務

「最近、通院の時間がなかなか取れなくて…」という患者さんの声に応えられるのが、リフィル処方せんです。

医師の判断が必要ではありますが、状態が安定している慢性疾患の方であれば、通院回数を減らすことができるため、お忙しい方にとっては大きな負担軽減につながります。

厚生労働省のデータによると、2023年3月時点でリフィル処方せんの利用率は0.05%と報告されており、まだ広く普及している制度とはいえませんが、実際に受付に持ち込まれた際に戸惑うことがないよう、制度の内容や運用ルールをしっかり理解しておくことが大切ですね✨

わたしは、2025年になって初めてリフィル処方せんを受け付けました。結構戸惑ってしまったので、備忘録がわりにこの記事を書きました。

📚よよオススメの本📚

オールカラーでマンガやイラストがたくさん使われており、とても読みやすいです。

未経験の方にも分かりやすく、仕事の流れや医療保険の基本など、調剤事務に必要な知識がしっかり解説されています。調剤事務を目指す方なら、ぜひ一度読んでみてください!!

在庫がない!? 薬局でのお薬不足時の対応方法を解説します!

患者さんが処方せんを持ってこられたのに、必要なお薬が在庫切れ!という状況に直面することもあります。特に最近は「出荷調整」という言葉をよく耳にするようになりました。

今回は、お薬が不足してしまった時の薬局の対応方法についてお伝えします。

もくじ

出荷調整とは?

出荷調整とは、ある医薬品の需要(使用量)が供給(製造量)を上回った際に、製薬会社が在庫不足による完全な出荷停止を防ぐために、出荷量や出荷先を調整する措置のことを指します。

つまり、全国的にお薬が薬局へ届きにくくなる状態です。

これは2021年頃から始まり、現在も多くの医薬品が出荷調整の対象となっています。この中には風邪薬のような一般的なお薬も含まれており、薬局業務への影響が広がっています。

薬不足の背景と原因

1.コロナ禍による不足

新型コロナウイルスの広がりにより、風邪薬や咳止め薬、たん切り薬、熱を下げる薬の需要が急増しました。この状況に製薬会社が対応しきれず、薬が足りなくなる問題が発生しました。

2.医薬品品質問題

2020年12月、小林化工という会社で薬の品質問題が見つかり、この影響で他の製薬会社も製造を停止したり、改善指導を受けました。これにより、薬の生産体制全体に大きな影響が出ました。

3.物価高騰と医療費抑制政策

物価の上昇で薬を作る材料や製造費が高くなりましたが、薬の価格は簡単に上げられないため、利益が少ない薬が増加。その結果、製薬会社が薬の生産を減らしました。

採算が取れないお薬の製造を続けることは難しいのでしょう…。

また、政府の医療費抑制政策も影響し、薬の生産体制が縮小し、薬の量が減少しました。

4.製薬会社の生産能力の制限

品質問題を受けた会社が薬を作れなくなり、他の会社に生産を依頼する注文が増えました。しかし、すべての薬を増産することは難しく、結果として多くの薬で出荷制限が行われています。

5.感染症の流行

季節性インフルエンザや新型コロナウイルス、アデノウイルスなどの感染症の流行により、咳止め薬やたん切り薬の需要が高まりました。

2025年1月現在、一部のインフルエンザ薬も出荷が制限される事態となっています。

これらの要因が重なり、薬不足の問題が深刻化しています。

お薬がないときの対応方法

薬局に薬の在庫がない場合は、まず患者さんに薬をすぐに用意できないことを説明し、誠意を込めてお詫びをお伝えします。患者さんは体調が優れない中、わざわざ薬局に来てくださっているのです。その負担を少しでも減らすために、できる限り迅速に対応するようにしましょう。

できる限りでいいですからね!!

その上で、以下のような対応をするのが一般的です。

1. 卸業者への発注

最初に、普段取引している卸業者へ発注をかけます。在庫があれば、早くて当日、通常は翌営業日には納品されます。必ず納品時間を確認し、患者さんへお伝えしましょう。

2. 系列薬局からの調達

卸業者に在庫がない場合は、系列薬局に問い合わせ、在庫があれば分けてもらいます。取りに行くか、郵送で送ってもらう形になります。

3. 近隣薬局との協力

系列薬局でも対応できない場合は、近隣の調剤薬局に問い合わせます。この際「薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン」に従い、必要な情報を記録して管理します。

💊薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン

「出典:日本薬剤師会ホームページ」

4. 他の薬局の紹介

不足薬の渡し方

お薬が不足してしまった場合、患者さんと相談し、以下の方法でお渡しします。

1. 取りに来ていただく場合

患者さんには、薬局の都合で、もう一度薬局に来てもらうことになります。わざわざ取りに来てくれる相手の気持ちを大切にして、丁寧に対応することが大事です。

来局の際には、忙しくても待たせないようにして、優先して対応しましょう。

2. 郵送する場合

患者さんのご自宅に郵送する場合は、住所・電話番号を再確認し、お薬が破損しないよう梱包します。

錠剤が割れないように緩衝材(プチプチ)で包むといいでしょう。

なお、冷所保管が必要なお薬は郵送できないため注意が必要です。

3. 配達する場合

薬局側で配達を行う場合は、事前に患者さん宅の在宅確認を行い、持参物や経路を再確認してから向かいます。

配達に行く際は、患者様のご自宅が分からなくならないよう住所と名前を控えた紙、地図、薬局の従業員であることが分かるネームプレート、さらに万が一の連絡や確認に備えて携帯電話を持っていくと良いでしょう。

まとめ

今回は、お薬の在庫がない場合の対応方法についてお伝えしました。薬局で働く皆さんも、患者さんにとって最善の対応ができるよう準備を整えておきましょう。

お薬不足は全国的な課題ですが、一つひとつの対応が患者さんの信頼につながります!!

📚よよオススメの本📚

オールカラーでマンガやイラストがたくさん使われており、とても読みやすいです。

未経験の方にも分かりやすく、仕事の流れや医療保険の基本など、調剤事務に必要な知識がしっかり解説されています。調剤事務を目指す方なら、ぜひ一度読んでみてください!!

外来服薬支援料2(一包化調剤)について簡単に説明する

薬局で働いていると、一包化調剤の対応に迷うことはありませんか?患者さんの服薬管理をサポートするための重要な仕組みですが、一包化するときに出てくる外来服薬支援料2の算定要件の確認や調剤方法との関係など、注意すべきポイントがいくつかあります。

この記事では、外来服薬支援料2の基本から具体的な算定条件、一包化調剤のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します!!

もくじ

- もくじ

- 外来服薬支援料2とは?

- 一包化(いっぽうか)とは?

- 一包化のメリット・デメリット

- 外来服薬支援料2の対象となる条件とは?

- 外来服薬支援料2の算定点数

- 処方日数が異なる場合の点数計算について

- 一包化調剤の注意点

- まとめ

外来服薬支援料2とは?

外来服薬支援料2は、内服薬を服用時点ごとに一包化し、適切な服薬指導や管理支援を行った場合に算定される点数です。内服薬の投与日数に応じて所定の点数が設定されており、調剤薬局では一包化に伴う正確な入力が求められます。

一包化(いっぽうか)とは?

外来服薬支援料2の対象となる一包化(いっぽうか)とは、患者さんが薬を管理しやすくするための調剤方法です。例えば、「朝食後」「昼食後」「夕食後」といった同じタイミングで飲む薬や、1回に複数飲む薬を1つの袋にまとめてパックすることを指します。

高齢者や複数の薬を服用する患者さんにとって、飲み忘れや飲み間違いを防ぐために有効な手段です。

💡一包化を行うには、処方せんに医師の指示が記載されている必要があります。

一包化のメリット・デメリット

メリット

-

薬をシートから出さなくて済む

一包化された薬は、服用時にシートから出す手間が省け、患者さんの負担を軽減します。 -

飲み間違いや紛失を防ぐことができる

1回分ずつまとめてあるため、薬を間違えて飲むリスクや紛失の心配が少なくなります。

デメリット

- 待ち時間が長くなる

一包化は通常の調剤よりも手間がかかるため、患者さんが薬を受け取るまでの時間が長くなる場合があります。また、繁忙期にはさらに時間がかかる可能性があります。

外来服薬支援料2の対象となる条件とは?

外来服薬支援料2の算定要件は、以下の2つの条件のいずれかを満たす必要があります。

2剤以上の内服薬を服用時点ごとに一包化した場合

処方された内服薬が2剤以上(異なる2つ以上の用法を持つ薬剤)で、それぞれの服用タイミングが1ヶ所でも一致していることが条件です。

〇〇錠5mg 1錠

〇〇錠2.5mg 1錠

分1 朝食後 28日分

Rp2)

〇〇錠10mg 2錠

分2 朝夕食後 28日

この処方の内容を表にまとめると…。

|

朝食後 |

昼食後 |

夕食後 |

|

|---|---|---|---|

| Rp1 〇〇錠5mg 1錠 〇〇錠2.5mg 1錠 分1 朝食後 28日 ▲朝食後のタイミングで 服用する方法と |

💊💊 ここと |

薬なし | 薬なし |

|

Rp2 〇〇錠10mg 2錠 |

💊 ここが一致🙆 |

薬なし | 💊 ここは 一致していない🙅 |

こうなります。

💡同じタイミングで飲む薬をまとめて「1剤」といいます。

この処方の場合、薬を飲むタイミングが「朝食後」「朝夕食後」と2種類あるので「2剤」になります。

また、Rp1とRp2の処方は薬を飲むタイミングが「朝食後」のところで一致しているため、外来服薬支援料2の算定要件を満たしています。

1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化した場合

処方された内服薬の1剤に含まれる薬が3種類以上ある場合も算定対象になります。

〇〇錠10mg 1錠

〇〇錠5mg 1錠

〇〇錠2.5mg 1錠

分1 朝食後 28日分

Rp2)

〇〇錠1mg 1錠

分2 就寝前 28日

この処方の内容を表にまとめると…。

|

朝食後 |

昼食後 |

夕食後 |

就寝前 |

|

|---|---|---|---|---|

| Rp1 〇〇錠10mg 1錠 〇〇錠5mg 1錠 〇〇錠2.5mg 1錠 分1 朝食後 28日分 朝食後のタイミングで 飲む薬が3種類以上ある▶ |

💊💊💊 3種類の 薬がある🙆 |

薬なし | 薬なし | 薬なし |

| Rp2 〇〇錠1mg 1錠 分2 就寝前 28日 |

薬なし | 薬なし | 薬なし | 💊 これは 1種類の薬だけ🙅 |

こうなります。

この処方の場合、Rp1とRp2でお薬を飲むタイミングがどの時点でも一致していませんが、「朝食後」というタイミングで飲むお薬が3種類以上あるため、外来服薬支援料2の算定要件を満たしています。

外来服薬支援料2の算定点数

外来服薬支援料2は、内服薬の投与日数に応じて点数が設定されています。

1日分から42日分までは1週間ごとに34点が加算され、43日分以上になると一律で240点が算定されます。

| 処方日数 |

点数 |

|---|---|

| 1~7日 | 34点 |

| 8~14日 | 68点 |

| 15~21日 | 102点 |

| 22~28日 | 136点 |

| 29~35日 | 170点 |

| 36~42日 | 204点 |

| 43日以上 | 240点 |

処方日数が異なる場合の点数計算について

処方薬の投与日数が異なる場合、一包化の点数は「算定可能な最長の投与日数」に基づいて計算されます。具体的には、服用時点が重なる日数分だけが算定対象となります。

この処方の場合は、

〇〇錠5mg 4錠

分4 毎食後と就寝前 7日分

Rp2)

〇〇錠10mg 1錠

分1 就寝前 14日

💊算定の考え方

- 1~7日分: Rp1とRp2の服用時点(就寝前)に重なりがあるため、算定要件を満たします。

- 8~14日分: Rp1の処方が終了しており、服用時点に重なりがないため、算定要件を満たしません。

💊結果

算定対象は7日分のみとなり、点数は34点となります。

このように、処方日数が異なる場合には、服用時点の重なりを確認し、算定可能な日数を正確に計算することが重要です。

一包化調剤の注意点

一包化の指示がある場合、以下のポイントに注意する必要があります。

-

外来服薬支援料2の算定要件を満たすか確認し、パソコンに入力する

まずは処方内容をもとに算定用件をチェックします。条件を満たしている場合、点数を正確に入力します。 -

算定とは無関係に、医師の指示通り一包化調剤を行う

算定用件を満たさない場合でも、医師が一包化を指示している場合はその通りに調剤を行います。算定の可否に関係なく、患者さんの飲み間違い防止のために一包化は重要です。

一包化の調剤自体は同じように行うものの「外来服薬支援料2」として算定できる場合と、算定できない場合があります。算定できるかどうかで患者さんの負担する金額が変わってくるため、一包化をする際には、算定要件をしっかり確認することが大切です。

まとめ

外来服薬支援料2の算定用件は複雑に見えますが、1つひとつ確認すれば整理ができます。「加算の算定」と「一包化調剤の指示」は別物と考え、それぞれを切り分けて対応することが大切です。

一包化調剤には患者さんの飲み間違いや薬の紛失を防ぐメリットがあります。一方で、算定要件を満たしていない場合でも正確な調剤が求められるため、注意深く処方内容を確認しながら入力を進めましょう!!

📚よよオススメの本📚

オールカラーでマンガやイラストがたくさん使われており、とても読みやすいです。

未経験の方にも分かりやすく、仕事の流れや医療保険の基本など、調剤事務に必要な知識がしっかり解説されています。調剤事務を目指す方なら、ぜひ一度読んでみてください!!

漢方薬の入力で気を付けたい5つのポイント

調剤薬局で漢方薬の入力を行う際には、いくつかの注意点があります。

漢方薬は似た名前の処方や剤形の違い、種類によって用量が異なる場合があるため、正確な入力が求められます。この記事では、特に気を付けたい5つのポイントについてまとめました。

もくじ

1.似た名前の処方に注意

漢方薬には、名前が似ているものが多く存在します。

例えば「葛根湯(かっこんとう)」と「葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)」など、基本的な名前に「加○○」が付くものがあります。

入力時に間違えないよう、処方せんの内容をよく確認しましょう。

漢方薬の名前は漢字が多くて目がチカチカするけれど、一文字一文字きちんと確認するようにしています!!

2.剤形の違いをチェック

漢方薬には、顆粒、細粒、エキスなどの剤形があります。同じ名前の処方でも剤形が異なると、調剤や服用方法に影響するため、必ず確認が必要です。

例: 「ツムラの葛根湯エキス顆粒」と「クラシエの葛根湯細粒」

わたしは顆粒と細粒を間違いがちです…。

3.1包あたりのグラム数を確認

例えば、ツムラの医療用漢方薬は多くが1包あたり2.5gですが、3.0gや3.5gのものも存在します。1包あたりのグラム数が異なる場合、処方に合わせて適切な入力が求められます。

入力ミスを防ぐために、処方せんに記載されたグラム数を正確に確認し、間違いのないよう注意しましょう。

4.メーカー名と番号も重要

漢方薬には、ツムラやクラシエといったメーカーがあり、同じ処方でもメーカーによって番号や剤形が異なります。

メーカー名や番号を間違えると、薬が異なる場合があるので慎重に入力してください。

5.服用のタイミングや飲み方の入力に注意

漢方薬は、服用のタイミングや飲み方が処方によって細かく指定されていることが多いです。特に「食前」「食間」などのタイミングは患者さんの効果的な服用に直結するため、処方せんに記載された内容を正確に入力することが大切です。

まとめ

漢方薬の入力には、処方の正確な確認と注意深いデータ入力が欠かせません。名前や剤形、用量、メーカー番号などをしっかりチェックし、間違いを防ぎましょう。また、患者さんへの説明も丁寧に行い、信頼される調剤事務を目指しましょう!

📚よよオススメの本📚

オールカラーでマンガやイラストがたくさん使われており、とても読みやすいです。

未経験の方にも分かりやすく、仕事の流れや医療保険の基本など、調剤事務に必要な知識がしっかり解説されています。調剤事務を目指す方なら、ぜひ一度読んでみてください!!

公費制度を簡単に説明する

患者さんから受け取った処方せんに公費番号の記載があったり、そっと「自己負担上限額管理票」を手渡されたりすると、ドキドキしませんか?

わたし、永遠の初級者調剤事務ですから…💦

今回はそんな公費負担医療制度についてお伝えします。ぜひ参考にしてくださいね!!

もくじ

公費負担医療制度とは?

公費負担医療制度とは、国や地方自治体が医療費の一部または全額を負担する制度です。

これにより、通常は患者さんが自己負担しなければならない医療費が軽減され、社会的に弱い立場の人々や特定の条件を満たす患者さんが必要な医療を受けやすくなる仕組みになっています。

調剤事務においては、公費負担の適用範囲を正しく理解し、処理を行うことが求められます。

国の公費負担医療の種類と優先順位

| 法別番号 | 区分 | |

|---|---|---|

| 13 | 戦傷病者特別援護法による | ◯療養の給付 |

| 14 | ◯更生医療 | |

| 18 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による | ◯認定疾病医療 |

| 29 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による | ◯新感染症の患者の入院 |

| 30 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の実施に係る医療の給付 | |

| 10 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による | ◯結核患者の適正医療 |

| 11 | ◯結核患者の入院 | |

| 20 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による | ◯措置入院 |

| 21 | 障害者自立支援法による | ◯精神通院医療 |

| 15 | ◯更生医療 | |

| 16 | ◯育成医療 | |

| 24 | ◯療養介護医療及び基準該当療養介護医療 | |

| 22 | 麻薬及び向精神薬取締法による入院措置 | |

| 28 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による | ◯一類感染症等の患者の入院 |

| 17 | 児童福祉法による | ◯療育の給付 |

| 79 | ◯障害児施設医療 | |

| 19 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による | ◯一般疾病医療費 |

| 23 | 母子保健法による養育医療 | |

| 51 | 特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費等 | |

| 52 | 児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付 | |

| 53 | 児童福祉法の措置等に係る医療の給付 | |

| 66 | 石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給 | |

| 25 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付 | |

| 12 | 生活保護法による医療扶助 | |

公費には優先順位があり、この表はその優先順位に従って上から順に並んでいます。

地方自治体の公費負担医療の種類

地方自治体が提供する公費は「地方公費」「地方公共団体公費」「地方自治体公費」などと呼ばれています。

これらの公費は、各地方公共団体が制定した条例に基づいて運営されており、地域住民の医療費負担を軽減するためにさまざまな助成制度が設けられています。そのため制度の名称や内容は地方公共団体によって異なります。

公費の併用について

公費は併用できる場合がありますが、併用する際には優先順位を考慮する必要があります。主に次の2つのパターンに分かれます。

優先順位が混乱しないように、普段取り扱っている公費の優先順位を覚えておくと良いですね。

初めての公費や珍しい公費が来た場合は、適切に調べて対応できるように準備しておきましょう!!

処方せんに2種類の公費が記載されている場合、優先順位が高い公費を「第一公費」、次に優先される公費を「第二公費」としてパソコンに入力していきます。

公費負担の仕組み

調剤薬局で公費を扱う場合、通常の保険請求に加えて以下の手順を踏むことが多いです。

-

公費の種類を確認

患者さんの医療券や受給者証を確認し、公費番号や対象期間を把握します。これらは、レセプト(診療報酬明細書)作成時に必須の情報です。 -

公費負担割合の計算

公費は患者さんが負担する金額を補填する形で計算されます。例えば、医療費の合計が10,000円で保険適用後の患者負担が3割の場合、公費がこの3割分を一部または全額補助します。 -

レセプトの記載

公費負担分は、通常の保険分とは別に記載します。例えば「○○県難病公費」などと記載し、適切な請求ができるようにします。

💡公費の取り扱いには、いくつか注意点があります。

- 期限切れに注意

受給者証には有効期限が設定されています。期限が切れている場合、公費負担が適用されません。 - 適用範囲の確認

公費には対象となる薬や医療行為が決まっていることがあります。すべての医療費が対象になるわけではないので、必ず確認が必要です。 - 患者さんへの説明

患者さんが公費の仕組みを知らない場合、説明が必要になることもあります。「なぜ支払額が変わるのか」を丁寧に伝えましょう。

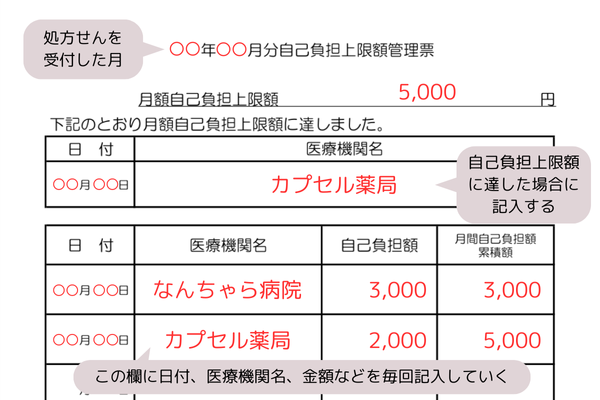

自己負担上限管理票とは?

自己負担上限額管理票は、指定難病、小児慢性、更生医療、精神通院、肝炎などの公費負担医療制度を利用されている患者様が持参される書類です。この書類には患者さんの医療費自己負担の上限額や支払い履歴が記載されています。

自己負担上限額とは?

患者さんの自己負担上限額は、市町村民税の課税額(所得に応じて異なる)や治療内容などを基に決定されます。この制度により、医療費の負担が重くならないよう配慮されています。

自己負担額が上限額に達した場合、それ以降その月の支払いは無料となります。

管理票の使い方

上限額管理票は、患者さんが医療機関や薬局を利用するたびに、支払った金額を記載します。各医療機関や薬局が記入することで、1か月間に支払った自己負担額の合計が管理されます。

記入例

以下の画像は、自己負担上限額管理票の記入例です。記入内容は公費の種類によって多少異なる場合がありますが、基本的には以下のような情報が記載されます。

- 医療機関や薬局の名称

- 診療日または処方日

- 支払った自己負担額

- 月間の累計金額

- 赤文字のところを実際は黒文字で記入します。

- 公費によってレイアウトは変わってきますが、記入する内容は同じです。

- 確認印を押す欄があるタイプもあります。

まとめ

公費負担医療制度は、患者さんの医療費負担を軽減し、必要な医療を受けやすくするために国や地方自治体が設けた大切な仕組みです。調剤事務においては、公費の種類や優先順位をしっかり理解し、正確に対応することが求められます。特に、処方せんに複数の公費が記載されている場合は、優先順位を確認し、適切に処理することが重要ですね!!

日々の業務の中で「初めての公費」や「珍しい公費」に遭遇することもありますが、その都度確認を行い、知識を積み重ねていきましょう。適切な対応が患者さんの安心につながり、自分自身のスキルアップにもつながります。

この記事が、少しでも公費負担医療制度の理解の助けになれば幸いです♡

📚よよオススメの本📚

オールカラーでマンガやイラストがたくさん使われており、とても読みやすいです。

未経験の方にも分かりやすく、仕事の流れや医療保険の基本など、調剤事務に必要な知識がしっかり解説されています。調剤事務を目指す方なら、ぜひ一度読んでみてください!!

調剤事務のお給料事情について

調剤薬局や病院で処方せんの受付、レセプト作成、患者さんの対応など、薬剤師をサポートする重要な役割を担っている調剤事務。今回はそんな調剤事務のお給料について、具体的な内容を見ていきましょう!!

もくじ

平均的なお給料

調剤事務の平均月収は、地域や勤務先によって異なりますが、月収は18万円〜22万円程度が一般的です。パートやアルバイトの場合、時給は900円〜1,200円程度が多い傾向にあります。都市部では少し高めの時給が設定されていることもあります。

一般事務や他の医療事務と比較して、給与水準はやや低めです…💧

お給料が低めでも人気の理由

ほかの事務と比べて、調剤事務の給与水準は低めではありますが、それでも人気がある理由は次の通りです。

- 求人が多い:全国どこにでも調剤薬局があるため、働く場所が見つけやすいです。

- 働きやすい環境:開局時間が朝早すぎたり夜遅すぎたりすることが少なく、主婦や子育て中の方も働きやすい!

- 土日休みも可能:日曜や祝日が休みの職場も多く、家庭と両立しやすいのも魅力です。

こうしたメリットのおかげで、わたしも子どもを3人育てながら仕事を続けることができています。

給与に影響するポイント

調剤事務のお給料は、以下の要因で変動します。

福利厚生や手当

調剤事務の給与には、基本給に加えてさまざまな手当が含まれることがあります。

- 資格手当

- 交通費支給

- 残業手当

- 育児支援(勤務先によっては時短勤務の制度あり)

キャリアアップの可能性

調剤事務の仕事は、経験を積むことで専門知識が増え、業務の効率化や患者さんへの対応力が向上します。その結果、責任のあるポジションにつく機会や給与アップの可能性が広がります。また、医療事務全般や薬学の知識を深めることで、さらにキャリアの幅を広げることも可能です。

ドラッグストア併設の調剤薬局で働く場合、登録販売者の資格を持っていると時給アップが期待できることがありますよ。

まとめ

調剤事務の給与は決して高額ではないものの、安定した収入を得られる職種です。働く地域や勤務形態、スキルに応じて収入をアップさせる方法もあります。自分に合った働き方を見つけて、やりがいを感じながらキャリアを築いていきましょう!!

📚よよオススメの本📚

オールカラーでマンガやイラストがたくさん使われており、とても読みやすいです。

未経験の方にも分かりやすく、仕事の流れや医療保険の基本など、調剤事務に必要な知識がしっかり解説されています。調剤事務を目指す方なら、ぜひ一度読んでみてください!!

調剤薬局で使える!Google翻訳アプリの使い方ガイド

よよが働く調剤薬局は、観光地の近くにあり、海外からの観光客をよく見かけます。また、近くの病院では英語での対応が可能な先生もいらっしゃるため、海外から来られる患者さんの来局が珍しくありません。とはいえ、わたし自身の英語力といえば…。

英検3級(ギリギリのところでなんとか合格)です…💧

そんなわたしにとって頼りになるのが、スマホアプリのGoogle翻訳です。

このアプリは無料で使えるうえ、多彩な機能を搭載しており、コミュニケーションをスムーズに進めるための強力なサポートツールとなります。

この記事では、Google翻訳の便利な活用法と詳しい操作手順についてご紹介していきます!!

もくじ

Google翻訳の準備と基本操作

Google翻訳アプリのインストール

- スマートフォンのアプリストアで「Google翻訳」と検索。

▶ Google翻訳アプリ iOS版 - アプリをダウンロードし、インストールします。

- インストールが完了したら、アプリを開いて言語設定を行います。

言語設定を行う

アプリを開いたら、「翻訳する言語」と「翻訳される言語」を選びます。

例: 日本語 → 英語(または必要な言語)

シーン別の使い方

Google翻訳は、さまざまなシーンで活用できます。ここでは調剤薬局でよくある場面を3つ挙げ、それぞれの使い方を説明します。

患者さんとの会話(音声翻訳機能)

- マイクアイコンをタップします。

- 日本語で話すと、翻訳された内容が音声で再生されます。

例: 「1日3回飲んでください。」 → "Take this medicine three times a day."

- 患者さんが話す言語も自動翻訳可能です。

処方箋や薬袋の説明(カメラ翻訳機能)

- カメラアイコンをタップします。

- 翻訳したい文字(薬の説明書やラベル)をカメラで撮影します。

- 翻訳結果が自動的に画面に表示されます。

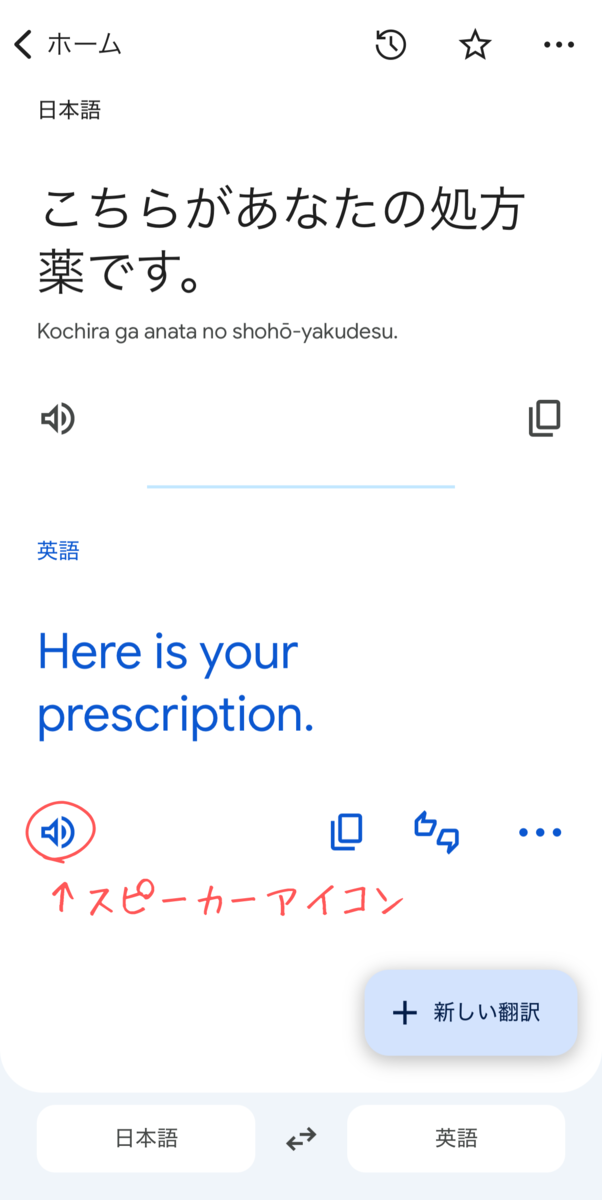

書類の翻訳(テキスト入力機能)

- 入力欄に伝えたい日本語を入力します。

例: 「こちらがあなたの処方薬です。」→ "Here is your prescription." - 翻訳結果がリアルタイムで表示されるので、患者さんに画面を見せたり、音声で再生(スピーカーアイコン)します。

注意点とアドバイス

注意点

- 医療用語は一般的な翻訳アプリでは正確に訳されない場合があります。

- プライバシー保護のため、患者さんの個人情報が含まれる内容は翻訳アプリで扱わないようにしましょう。

アドバイス

- 誤訳を防ぐため、簡単な文章で伝えることを心がけましょう。

- 翻訳結果を指さしながらゆっくり説明すると患者さんに安心感を与えられます。

- 「医療用翻訳アプリ(例:MediBabble)」と併用すると、より正確な対応が可能です。

おまけ:自分の言葉で伝えたい…

普段、英語でのコミュニケーションは、Google翻訳に頼りっきりではありますが、患者さんに対して、自分の言葉でひとことでも伝えたいという思いもあります。

そこで、英検3級程度の英語力でも使える簡単なフレーズをまとめました。わたしが実際に日常業務で使用している表現ですので、少しでも参考になればうれしいです。

【挨拶】

- Hello.

ハロー

(こんにちは。) - Please wait a moment.

プリーズ ウェイト ア モーメント。

(少々お待ちください。)

【お会計】

-

Let me calculate your cost.

レット ミー カルキュレイト ヨア コスト。

(それではお会計をさせていただきます。) -

Your total cost is 〇〇 yen.

ヨア トータル コスト イズ 〇〇 エン。

(お会計は〇〇円です。) -

〇〇 yen is your change.

〇〇 エン イズ ヨア チェンジ。

(お釣りは〇〇円です。)

【お見送り】

-

Please take care.

プリーズ テイク ケア。

(お大事になさってください。) -

Have a nice day!

ハヴ ア ナイス デイ!

(良い一日を!)

日本人特有のアクセントを気にせず、笑顔で話すことが大切です。言葉だけでなく、その笑顔や態度からも患者さんは気持ちを感じ取ってくれて、伝えたいことは何となく伝わります。多分!!

こんな本もありますよ!

本ではありませんが、こちらのサイトで無料配布されているマニュアルもとても便利です。

薬局で使える!外国人患者対応のための英語コミュニケーションマニュアル

まとめ

Google翻訳アプリは、調剤薬局での外国語対応をサポートする便利なツールです。音声・カメラ・テキストといった多彩な機能を使い分ければ、様々なシーンで役立ちます。

患者さんとのコミュニケーションをよりスムーズにするために、ぜひ活用してみてくださいね!!

📚よよオススメの本📚

オールカラーでマンガやイラストがたくさん使われており、とても読みやすいです。

未経験の方にも分かりやすく、仕事の流れや医療保険の基本など、調剤事務に必要な知識がしっかり解説されています。調剤事務を目指す方なら、ぜひ一度読んでみてください!!